Lorsque j’ai vu les premières images du cheval noir déployant furieusement ses ailes sur les images publicitaires et le programme officiel du Festival Fantasia 2001 , j’ai été littéralement bouleversé. Les gens de Fantasia ont eu énormément de flair en la choisissant. Voyez vous, ce cheval provient d’une importante légende québécoise, dont l’origine est élusive, comme toutes bonnes légendes. On peut apercevoir par exemple cette image iconique sur les bouteille de bière Trois Pistoles (un des potentiels lieux de provenance de la légende). En l’occurrence, ce cheval noir, ce n’est nul autre que le diable, le Malin harnaché qui aide les hommes dans leur travaux les plus éreintants. Mais gare à ceux qui lui retireront sa bride.

Bravo au gens de Fantasia d’avoir eu cette idée inspirée. L’icône est forte mais la charge du symbole est encore plus appropriée. N’est-ce pas précisément ce que les gens de Fantasia font à chaque années, bâtir quelque chose à bout de souffle, ériger une église, un lieu de rencontre en harnachant littéralement le démon? Le démon, c’est nous, cinéphiles assoiffés de sensations fortes, de scènes chargées à bloc de violence et de vices, galopant comme des chevaux fous pour acheter nos billets et regarder 4 films par jour. Le démon, c’est aussi ce cinéma furieux et déchainé dont nous avons tous soif.

Plus encore, ce cheval, dans toute sa gloire, est un symbole profondément québécois. Pour son quinzième anniversaire, Fantasia rappelle à ses fidèles ses appartenances. Si le festival est ouvert sur la cinématographie mondiale, il a profondément et plus que jamais à cœur la cinématographie québécoise.

À la conférence de presse d’hier, je voulais de toutes mes forces voir une statue ou un trophée qui serait le symbole commémoratif de Fantasia. ET PAF! Le voilà le putain de trophée! Les meilleurs films seront désormais honorés par ce symbole sur un petit piédestal. Ça prenait un symbole unificateur et le voilà, ciboire! Attendez de voir la publicité officielle, avec ce même cheval et Dominique Lévesque… c’est du grand art. Tout ce que représente Fantasia engoncé dans une pub de quelques secondes.

Mais je digresse…

Il y avait une frénésie dans l’air hier à la conférence de presse. Cette 15ème édition prenait des allures de consécration méritée. Après le triomphe de l’année dernière, certains concepts sont de retour et de nouveaux viennent s’y greffer: un nombre effarant de personnalité seront là (plus de 100 invités, allant de Richard Stanley’ Ted Kotcheff à Udo Kier, de John Landis qui recevra un prix commémoratif à Robin Hardy), des conférences, des master class, une projection de Phantom of the opera avec orchestre interprétant une composition originale de Gabriel Thibaudeau. L’événement sera tout simplement plus massif que jamais. Un colloque tenue par 4 femmes sur l’horreur au féminin, une conférence sur la mythologie des Studios Hammer! Vous pourrez même aller voir gratuitement voir des films avec vos enfants; ils ont prévu des projections pour eux, ces maniaques!

Du côté du cinéma occidental, un volet intitulé Payback in black: the new wave, continuation du concept de l’an dernier couvrant le cinéma en caméra subjective. J’ai l’eau à la bouche pour VICTIMS de David Bryant, qui a le culot de dérouler son suspense en un seul plan-séquence

Fantasia fournie la réponse à notre question en présentant un hommage bien mérité aux productions de ces pionniers, sorte de Roger Corman doublé de têtes à Papineau: My pinball summer, my bloody valentine, Daughter of darkness, Visiting hour et un préféré des Mystérieux étonnants, FRANKENSTEIN 2000!!!!!

FRANKENSTEIN 2000 sur grand écran !!!:

À ne pas confondre avec Frankenstein 90, la brillante et très française relecture moderne du mythe avec Eddy Mitchell et Jean Rochefort). Le titre original, The Vindicator. Jadis, je voulais absolument retrouver le film. Tâche virtuellement impossible; même pour le plus féru des collectionneurs, le sacro-saint VHS est une denrée rare.

1-The Vindicator est réalisé par Jean-Claude Lord. Production de John Dunning et André Link, les fondateurs de Cinépix. Ce qui en fait un film de commande, soit, mais également un film québécois.

1-The Vindicator est réalisé par Jean-Claude Lord. Production de John Dunning et André Link, les fondateurs de Cinépix. Ce qui en fait un film de commande, soit, mais également un film québécois.

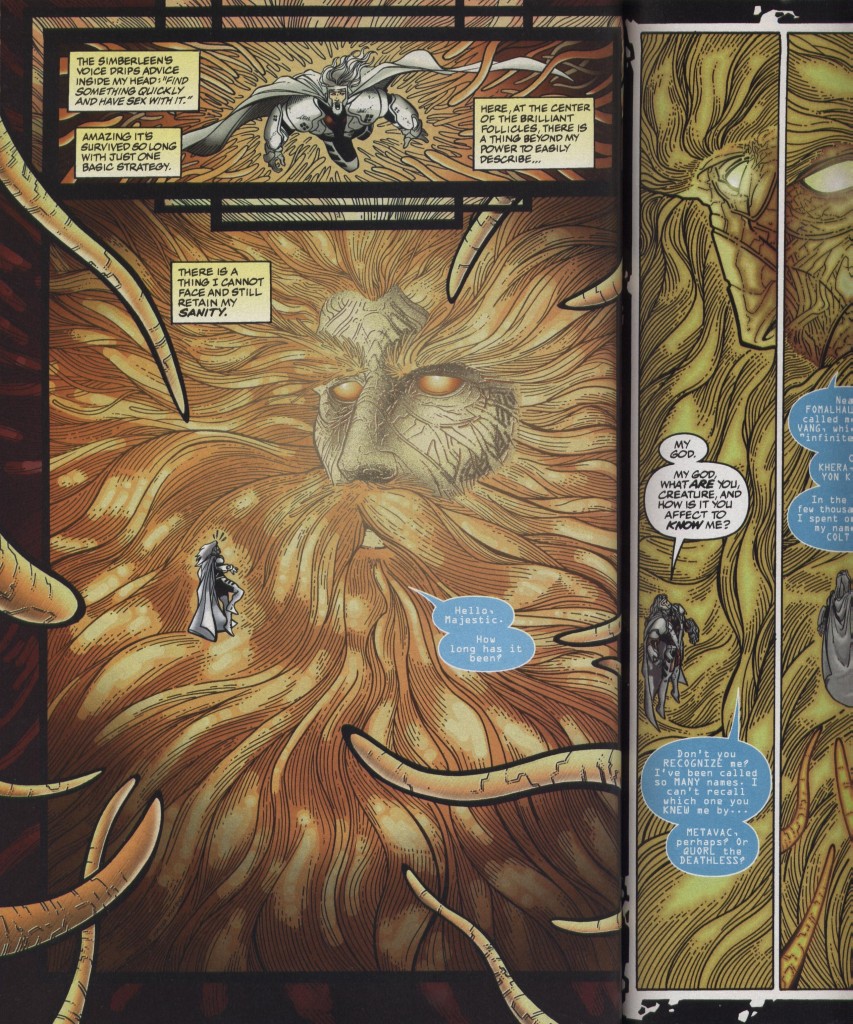

2-Le thème est terriblement similaire à Robocop avec une touche de Swamp Thing (l’original de Berni Wrightson et Len Wein, le film de Wes Craven par extension). Les références aux comic-books y sont d’ailleurs nombreuses; the Vindicator fut d’ailleurs le nom initial de notre Captain America national et le chef d’Alpha Flight avant The Gardian. Ceci dit, il est sorti un an avant Robocop. Visionnaire! Il est impardonnable que nous en ayons point parlé dans notre entrée de blogue sur Le retour de Deathlok-se faire tirer le Verhoeven du nez.

3-Pour tout son « génie » et les souvenirs qu’il m’a procuré, The Vindicator est à évoquer pour une incontournable scène, que je vous résume ici:

Transformé depuis peu de temps en machine à tuer par une sinistre organisation gouvernementale, notre héros déambule dans les rues, confus et titubant. C’est une nuit humide et triste… Il se regarde dans une vitrine de magasin de jouets. Ornée de masques de monstres, il ne distingue pas bien le reflet de son visage se confondant aux nombreux masques. Il est perplexe…

Il se regarde dans une vitrine de magasin de jouets. Ornée de masques de monstres, il ne distingue pas bien le reflet de son visage se confondant aux nombreux masques. Il est perplexe… Les masques et les jouets sont-ils en train de le narguer (comme Darkman et son putain d’éléphant rose)? Il prend soudainement conscience de ce qu’il est devenu. C’est terrible!

Les masques et les jouets sont-ils en train de le narguer (comme Darkman et son putain d’éléphant rose)? Il prend soudainement conscience de ce qu’il est devenu. C’est terrible!

Emporté par la colère, notre héros casse la vitrine du magasin avec un panneau! Oh non!

Emporté par la colère, notre héros casse la vitrine du magasin avec un panneau! Oh non!

On voit ensuite l’ampleur des dommages. OH NON! Câlisse! Frankenstein 88 vient juste de péter la vitrine d’une institution culturelle montréalaise, le Bric-à-brac, magasin de jouets/tabagie trônant fièrement, encore à ce jour, sur la rue Ontario. Noble comptoir faisant le bonheur des béesses depuis des lustres, échoppe incontournable pour les nombreux pèlerins des ventes trottoirs, on y trouvait jadis des jeux de pichenottes et de poches, des costumes cheaps et des imitations de figurines taiwanaises (j’ai encore une figurine de Robocop achetée là-bas en 89…quelle coïncidence poétique!), du tabac et des tubes de cigarettes de même que ces petits bidules noirs servant à remplir soi-même les tubes qui faisant des assourdissants Ka-klacs. Des heures et des heures de Ka-klacs où vos parents se confectionnaient des bonnes rouleuses à peu de frais. Flashback violent genre P’tit Québec/on revient chez nous/grand maman y’é bon ton fromage. Frankenstein 88 a pété la vitrine de mon bric-à-brac…

Osti. Pas besoin d’être Freud ou d’aller se faire tirer aux cartes chez matante Rolande.

Osti. Pas besoin d’être Freud ou d’aller se faire tirer aux cartes chez matante Rolande.

La rue Ontario=la ligne de ma vie.

Le Bric-à-brac=mes souvenirs.

Frankenstein 88=mon inconscient

Frankenstein 88 en train de péter la vitrine du bric-à-brac=la révolte de mon inconscient contre un passé refoulé et monstrueux de jeune béesse qui revient me hanter inlassablement, avec dégoût et nostalgie.

*Soupirs*

Mais je digresse derechef…

On assistera aussi au grand retour de Richard Stanley dans une discussion sur l’occultisme au cinéma avec Robin Hardy. Ce dernier vient présenter par ailleurs la suite très attendue de son opus THE WICKER MAN, The Wicker tree!

Les programmateurs ce sont fait un devoir de nous présenter leurs suggestions personnelle, avec le brio qu’on leur connait.

-Les amateurs de film d’horreur transgressif et expérimental devront absolument voir THE THEATRE BIZARRE, anthologie de six films réalisés par autant de créateurs (dont Karim Hussein et Richard Stanley). La bande annonce à elle seule est un des meilleurs films d’horreur de l’année.

-La comédie danoise CLOWN qui promet d’être décapante et inconfortable à souhait.

-Le thriller coréen THE UNJUST qui arrive avec une solide réputation et une brochette d’acteur avec la gueule de l’emploi!

-Les habituels (et bienvenus) films de Takashi Miike et Sion Sono

-Un documentaire sur le phénomène social des real life super-heros (parce qu’il le fallait…je veux dire un documentaire sur le sujet, pas des gars qui se déguisent en collants t’sais)

-Le director’s cut du Captain America d’Albert Pyun (au delà de 30 minutes de plus pour ce magnifique navet confit)!!!!!!

-Une mystérieux film en 3-D qui sera dévoilé prochainement!!!!

-Un Génie, deux associés une cloche en présence de Robert Charlebois (crisse! c’est saugrenu à lire cette phrase là!)

Il serait rébarbatif de tout énumérer ce que nous avons entendu et vu à la conférence de presse. Vous aurez bien assez de lecture devant vous d’ici les prochains jours

En outre, LES MYSTÉRIEUX ÉTONNANTS se feront un devoir de couvrir pour vous un maximum d’événements du festival.

Cela dit, pour nous, trois incontournables se dressent déjà à l’horizon:

-Le PINKU EiGA (film de fesse nippon folichon) Underwater Love, montrant les frasques sexuelles et amoureuses d’un Kappa (un homme tortue) et d’une jolie dame, sur fond de mièvreries bien senties et de frotte- foufoune bien graphique. Avec une photo de Christopher Doyle et une trame sonore de Stéréo total! Quand ces informations furent diffusés à la conférence, un individu a échappé un « WHAT!??! » de circonstance.

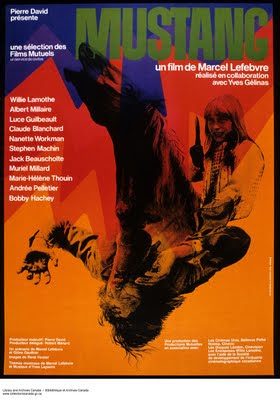

MUSTANG de Marcel Lefebvre, un western hybride et introuvable de chez nous avec les chanteurs de country Willie Lamothe de Bobby Hachey. Une vrai bénédiction.

ART/CRIME, le film par lequel toutes les polémiques devraient irrémédiablement suivre. Ce documentaire sur le controversé Cas Rémy Couture va faire couler de l’encre et du sang en terre Québec, c’est garanti.

En bref, bon festival et un énorme merci au gens de Fantasia pour les inévitables frissons à venir.!!

FRANCIS OUELLETTE